Die Spitze des Eisbergs

Mit einem gewissen Erstaunen nimmt die Republik zur Kenntnis, wie sich ihr Präsident eine ganze Reihe von kleinen Gefälligkeiten reichen ließ: Die Gemüter streiten sich, ob dahinter Ungeschicklichkeit oder System steckt. Doch der Eindruck einer korrupten Elite entsteht insbesondere durch die verdeckte Wahlkampffinanzierung des Versicherungsunternehmers Carsten Maschmeyer1, welche er nicht nur Christian Wulff, sondern bereits Gerhard Schröders zukommen ließ. Denn Machmeyer gilt als das Zentrum der Hannover-Connection, einem Netzwerk, in dem sich Politiker diverser Coleur, Finanzdienstleister, das Management eines Autoherstellers und gar Unterweltgrößen die Hand reichen. Die »politische Korruption« der Schröder-Regierung arbeitete Christoph Lüttgert bereits im Januar in seinem polemisch-investigativem Stil heraus: Die Grenze zwischen politischen und wirtschaftlichen Interessen ist in dieser Reportage nicht zu erkennen. Die Akteure der Drehtürpolitik geben sich ganz ungeniert, indem sich beispielsweise das vormalige Kabinettsmitglied Walter Riester für Voträge bezahlen läßt oder der Regierungsberater Bert Rürup direkt ins Geschäft einsteigt.

- 1. Neben Maschmeyers Werbeerstattung soll auch der Industrielle und RWE-Chef Jürgen Großmann einen Teil der Auflage des Wulff-Buchs geordert haben.

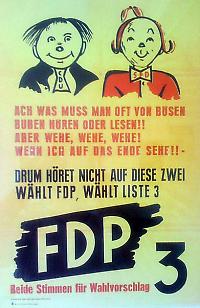

Gelbe Gefahr

Nicht zuletzt der relativ knapp gescheiterte Mitgliederentscheid zur Eurorettung in der FDP hat gezeigt, dass das liberale Lager im Land in Unruhe geraten ist. Aus linksliberaler Richtung droht Konkurrenz von den Piraten - und rechts entwickelt sich eine neue Alternative: die Freien Wähler. Dabei ist diese keineswegs neu, sondern schon seit Jahrzehnten aktiv. Das allerdings bisher nur in der Kommunalpolitik, wo sie fest verwurzelt ist. Hubert Aiwanger, ihr Chef, versucht sich nun an einer strategischen Neuausrichtung: Hinein in die Parlamente auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Dazu will er auch bekannte Köpfe gewinnen, gerade ist der Ex-BDI-Chef Hans-Olaf Henkel eingetreten, möglicherweise folgt ihm bald Paul Kirchhof.

Nicht zuletzt bedingt durch den weitgehend dezentralen Aufbau ist das inhaltliche Profil der FW nicht genau zu bestimmen, Aiwanger selbst bezeichnet sie als liberal-konservativ. Die eigentliche Partei umfasst etwa 5.000 Mitglieder, die Vereinigungen insgesamt, die mit der Partei nur recht lose verbunden sind, aber 280.000. Allerdings hat sich der starke Landesverband Baden-Württemberg wegen der Neuorientierung von der Parteigründung klar distanziert. Weiterlesen … »

Aufruhr in der Steppe

In der ölreichen Region im Südwesten Kasachstans kam es zu schweren Unruhen, bei denen 15 Menschen starben. Seit Monaten protestieren Ölarbeiter für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen; Gewerkschafter sowie deren Angehörige wurden ermordet. Schwerpunkt der Proteste ist das nahe dem Kaspischen Meer gelegene Djanaosen. Die Regierung in Astana will die Lage vor den Parlamentswahlen beruhigen, scheint aber hin- und hergerissen zwischen Repression durch Nachrichtensperre sowie Truppen und Gesten der Schlichtung. Dabei bleibt vieles im Unklaren: Laut Chistian Esch in der Berliner Zeitung richten sich die Proteste auch gegen chinesischen Einfluss – eine wichtige Ölfirma in der Region ist ein kasachisch-chinesisches Joint-Venture. Ulrich Heyden gibt dagegen auf Telepolis Stimmen wieder, nach denen Oligarchen im Exil sowie »Kräfte im Westen« den Widerstand in der Region unterstützen: Ob der Protest der Ölarbeiter eine internationale Dimension hat, bleibt allerdings genauso unklar wie der genaue Ablauf der Ereignisse.

Kasachstan war bislang im instabilen und rohstoffreichen Zentralasien, in dem verschiedene Mächte um Einfluß ringen, ein eher stabiles Land. Der Staat erfuhr durch die OSZE-Präsidentschaft trotz einer Ein-Partei-Diktatur internationale Anerkennung.

Eine terroristisch grundierte Form des Serienmordes

Im einen Artikel für den Freitag setzt sich der Filmkritiker und Mitherausgeber des Lexikons zur populären Kultur, Georg Seeßlen, mit dem Verhältnis von Pop und Terror im Allgemeinen und dem »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) im Besonderen auseinander. Schon immer habe eine derart enge wechselseitige Beziehung zwischen dem Terrorismus und der populären Kultur bestanden, dass man die Frage, ob der Terror der Medien oder die Medien des Terrors wegen da seien, nicht eindeutig beantworten könne. Stets hätten terroristische Bewegungen eine eigene, von der Popkultur beeinflusste, aber auch diese wiederum beeinflussende und auf Öffentlichkeitswirksamkeit abzielende Bildsprache entwickelt. Ziel sei es gewesen, mit Hilfe visueller Erzählungen von heroischen Taten Geschichte zu schreiben. Weiterlesen … »

Zwang zur Selbstoptimierung

Als die Folgen der ausufernden Industriegesellschaft als Raubbau an Natur und Mensch in den 70er Jahren unübersehbar wurden, stellte sich erstmals einer breiten Öffentlichkeit die Frage nach den Grenzen des endlos scheinenden Wirtschaftswachstum. Trotz des erreichten Zenits der Ölförderung zählt Harald Welzer heute jedoch zu den eher wenigen Intellektuellen, welche dieses spezifische Fundament des Kapitalismus kritisieren.

Das fehlende Bewußtsein über die Grundlagen unseres modernen Lebens beruht auf der völligen Verinnerlichung und Affirmation des Wachstums – mit dieser Überlegung erweitert Welzer in zwei jüngst erschienenden Schriften in den Blättern und dem SZ-Magazin sein Forschungsgebiet von einer Wirtschafts- zu einer allgemeinen Gesellschaftskritik. Diese leitet er aus der Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus der vergangenen 200 Jahre ab. So gelingt eine Kulturkritik, die viele Eigenschaften des Selbst- und Weltbildes des modernen Menschen herausschält: Dem im ewigen Werden der Waren- und Selbstproduktion gefangenen Menschen der Leistungsgesellschaft. Weiterlesen … »

Rohe Bürgerlichkeit

Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer untersucht seit einigen Jahren in einer Langzeitstudie die Einstellungen gegenüber sozial Schwachen und Minderheiten in unserer Gesellschaft. Die Befunde sind besorgniserregend: Unsicherheiten wachsen, Abstiegsängste nehmen deutlich zu. Damit einher gehen Ausgrenzungen und ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für rechte Einstellungen. Schuld an dieser Entwicklung ist nach Heitmeyer vor allem die Oberschicht. Deren Denk- und Verhaltensweisen bezeichnet er als »rohe Bürgerlichkeit«. Sie beurteilt Menschen vor allem nach ökonomistischen Kriterien wie Effizienz und Nutzen und liefert so eine Begründung für die Entsolidarisierung:

Der so von oben inszenierte Klassenkampf wird über die rohe Bürgerlichkeit nach unten weitergegeben. Die objektive finanzielle Spaltung zwischen Reich und Arm wird ideologisch durch die Abwertung und Diskriminierung von statusniedrigen Gruppen durch die rohe Bürgerlichkeit getragen. Dafür gibt es empirische Belege.

Jahrmarkt der Knallchargen

Die Repulikanische Partei in den USA sucht nach einem Herausforderer von Barack Obama für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Gleichzeitiges Denken und Reden überfordert das Gros des Kandidaten jedoch. So konnte der Texaner Rick Perry sich nicht erinnern, welche drei Behörden er eigentlich abschaffen will; ausgerechnet nach Bildung fällt ihm die dritte in einer Kandidatendebatte nicht ein. Hoppla! Michel Bachmann glaubt, Impfungen können zu Schwachsinn führen, welcher bei ihr offenbar schon eingesetzt hat. Indes weist Herman Cain darauf hin, er wisse den Namen des Präsidenten von »Ubeki-beki-beki-beki-stan-stan« nicht. Wenn Mitt Romney in einer Kandidatendebatte um 10.000 Dollar wetten will, darf dies als fast schon normal gelten.

Einige Kommentatoren erkennen einen Niedergang der Republikaner und fragen sich, woher eigentlich all diese Knalltüten kommen. Jörg Häntzschel sieht in der Süddeutschen Zeitung eher ein neues Unterhaltungsformat im Fernsehen im Entstehen, eine Art Kandidatenkür-Seifenoper. Dieser Jahrmarkt der Eitelkeit und die daraus folgende Selbstdemontage vieler Kandidaten eröffnet einem in Affären erfahrenen Insider der Washingtoner Parteiaristrokratie die große Chance: Newt Gingrich war schon zu Bill Clintons Zeiten einflussreicher Abgeordneter und Meister der Doppelmoral, der Clintons außereheliche Eskapaden geißelte, während er selber eine Affäre hatte.