Mythos Kapitalflucht

In Deutschland wurde in den Jahren seit 1995 die Vermögensteuer abgeschafft, die Erbschaftsteuer zugunsten der Firmenerben wesentlich reformiert und der Spitzensatz der Einkommensteuer von 56 auf 42 Prozent verringert. Das blieb nicht ohne Folgen: Die Ungleichheit der Vermögensverteilung nahm deutlich zu. Als Begründung für diese Politik wird häufig angeführt, nur so sei die Kapitalflucht ins Ausland zu verhindern.

Diese Argumentation hinkt jedoch. Zunächst sind keineswegs alle Firmen in der Lage, ihren Sitz dorthin zu verlegen. Vor allem aber sind in den allermeisten westlichen Ländern die entsprechenden Steuern, gemessen an ihrem Anteil am Bruttoinlandsprodukt, wesentlich höher, ohne dass es in diesen Staaten zu der befürchteten Kapitalflucht gekommen ist. In vergleichbaren Ländern wie Frankreich und Großbritannien beispielsweise sind die Sätze mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland.

Informeller Boom

Dank umfangreicher Rohstoffvorkommen und einer expandierenden Landwirtschaft wächst die peruanische Wirtschaft seit Jahren beträchtlich. Nun stehen die Präsidentschaftswahlen an. Amtsinhaber Alan García wird nicht mehr kandidieren.

Auf seinen Nachfolger warten aber große Herausforderungen: Denn die meist ausländischen Bergbauunternehmen verdienen zwar prächtig, zahlen aber lediglich 3 Prozent Steuern. Und damit wandert der Löwenanteil in fremde Taschen – übrigens seit 500 Jahren eines der Hauptprobleme des Landes. Hinzu kommt, dass Wasser immer knapper wird und die Arbeitsplätze zu etwa 70 Prozent informell sind. Die Beschäftigten haben so keinen Anspruch auf soziale Absicherung, Ferien und oft bekommen sie nicht einmal den Mindestlohn. Das staatliche Bildungssystem gilt als eines der schlechtesten weltweit. Und abseits der Metropole Lima sind die Menschen zum Teil extrem arm.

Finanzkapital und Realwirtschaft

Auch und gerade im Zuge der jüngsten Finanzkrise wurde viel von der fundamentalen Verschiedenheit des spekulativen und des realwirtschaftlichen Kapitals gesprochen. Das eine sei lediglich eine unnütze, ja sogar schädliche Wette auf Gewinne an der Börse. Das andere dagegen schaffe reale Arbeitsplätze und Produkte durch seine materielle Anwendung.

Dieser Gegenüberstellung widerspricht Robert Kurz. Denn auch das reale Kapital ist zugleich spekulativ: Wer weiß heute schon, welche Investition morgen Profite bringt? Und aktuelle Fälle wie die Ölpest im Golf von Mexiko oder der GAU in Japan belegen, dass gerade in diesem Bereich hohe Risiken eingegangen werden. Zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit für Mensch und Umwelt. Und das ist, wenn die Sache daneben geht, oftmals folgenreicher als das Platzen einer Spekulationsblase.

Kommerzielles Nachbeben

Wie in anderen Ländern auch steht selbst im bislang atomfreundlichen Frankreich diese Technik auf dem Prüfstand. Und das gleich in doppelter Weise. Die Exportchancen, etwa nach Italien und in die Schweiz, sind momentan nicht allzu gut. Daran ändert auch Sarkozys Lobbyismus nichts. Andererseits hat die inländische Atomaufsichtsbehörde Kritik am Zustand der Anlagen geäußert. Und auch die Endlagerung ist nicht geklärt, da die bisher vorgesehene Lösung mit 35 Mrd. Euro horrende Kosten verursachen würde. Die Hoffnung der heimischen Industrie, auch dank der neuen Reaktoren vom EPR-Typ an der Renaissance der Atomenergie teilhaben zu können, werden sich wohl zerschlagen.

Leistungsgesellschaft?

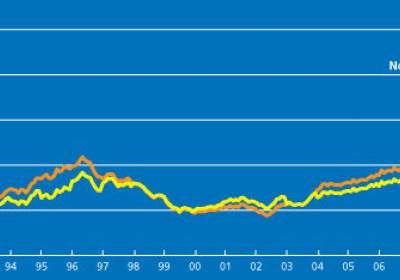

Eines der zentralen Versprechen des Kapitalismus lautet: Wer viel leistet, bekommt auch viel. Getreu diesem Motto explodieren, besonders seit den 80er Jahren, die Gehälter der Vorstände großer Unternehmen. Sie steigen seitdem meist im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr. Ganz im Gegensatz zu den Bezügen ihrer Mitarbeiter, die stagnieren nämlich eher.

Doch die Bezahlung ist oft keineswegs eine Honorierung besonders herausragender Leistungen. Vielmehr besteht häufig kein direkter Zusammenhang zwischen dem Unternehmenserfolg und den Gehältern. Weiterlesen … »

Zurück an der Spitze

Präsident Obama verprach eine umfassende Reform des Finanzmarktes. Der sogenannte Dodd-Franks-Act sah umfassende Regulierungen vor, um eine neue Finanzkrise zu verhindern. Doch mittlerweile zerpflücken die starke republikanische Opposition im Kongress und ein Heer von Lobbyisten dessen Vorschriften Stück für Stück.

Gleichzeitig hat sich die Branche mittlerweile gut erholt von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Allein im letzten Quartal 2010 erwirtschaftete sie knapp 60 Mrd. Dollar Gewinn. Aber auch in Europa glänzen die Bilanzen der Finanzkonzerne wieder.

Über alle Grenzen

Trotz der tröpfelnden Informationspolitik der Betreibergesellschaft Tepco sowie der japanischen Regierung wird immer deutlicher, daß die nukleare Katastrophe in Japan unabsehbare Ausmaße annimmt, die in ihren Folgen Tschernobyl übertreffen könnte. So sind Experten in Österreich und den USA der Auffassung, daß bereits etwa die Hälfte der Menge des lange strahlenden Cäsium ausgetreten ist verglichen mit der Menge in Tschernobyl. Einige Fachleute wie der amerikanische Wissenschaftler Najmedin Meshkati fordern bereits das Eingreifen des UNO-Sicherheitsrates, da die Japaner mit der Bewältigung der Krise offenbar überfordert seien. Auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA steht aufgrund ihrer zögerlichen und verharmlosenden Haltung in der Kritik.